「マイナンバー通知カード」が送られてきて早数年。

今回、マイナポイント事業ということで、買い物代金の25%をポイント還元(最大5000円分バック)してくれるというので、思い切って申請しました。

届いた封筒などはまとめて失くさないようにしていたつもりが、あれ?

ペラペラのカードタイプの「通知カード」は大切に保管してたけど、

ん?

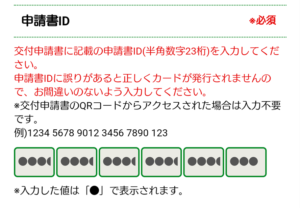

「申請書ID」ってなに…?

「個人番号」のことじゃないの??

…ちがうよね(爆)

まったくケタがちがうがな…(申請書IDは23ケタ、個人番号は12ケタ)

というわけで、「申請書ID」がわからないところから、

申請を完了させるまでに私がおこなったやり方をご紹介します。

申込方法は2パターン

申請の仕方は、先に役所に行くか、あとで役所に行くか、簡単にいえばその2パターンです。

役所に先にいく「申請時来庁方式」

各市役所などに設置された申請窓口で、顔写真の撮影を含めたマイナンバーカードの申請受付をしています。

写真撮影が無料なのがいいですよね。

このとき本人確認書類なども忘れずに。後日、マイナンバーカードを自宅へ郵送してくれます。(本人受け取り限定)

実はこの方法が一番シンプルかつ、市役所の方が親切に教えてくれるので、写真撮影など億劫な方や、やり方がわからない方にはオススメです。

ただ、私の地域では高齢の方がたくさん並ばれていて、密が…と思ってしまいました。

あとから役所にいく「交付時来庁方式」

→ 自宅に届いた照会書を持って、役所へもらいに行く方法

スマホやPCを使っての操作に慣れている人にはオススメな方法です。

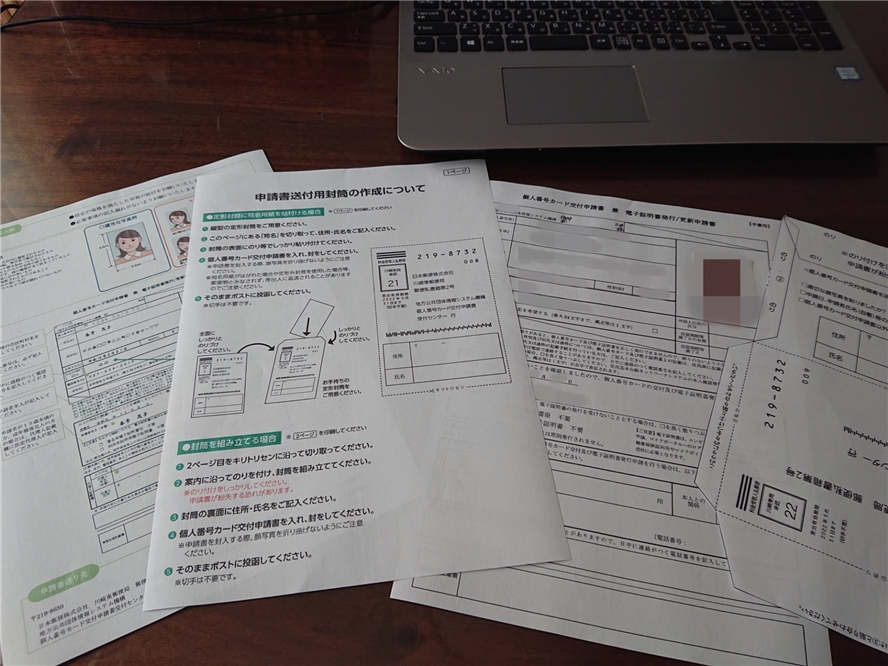

まず、お手元にはなにがありますか。

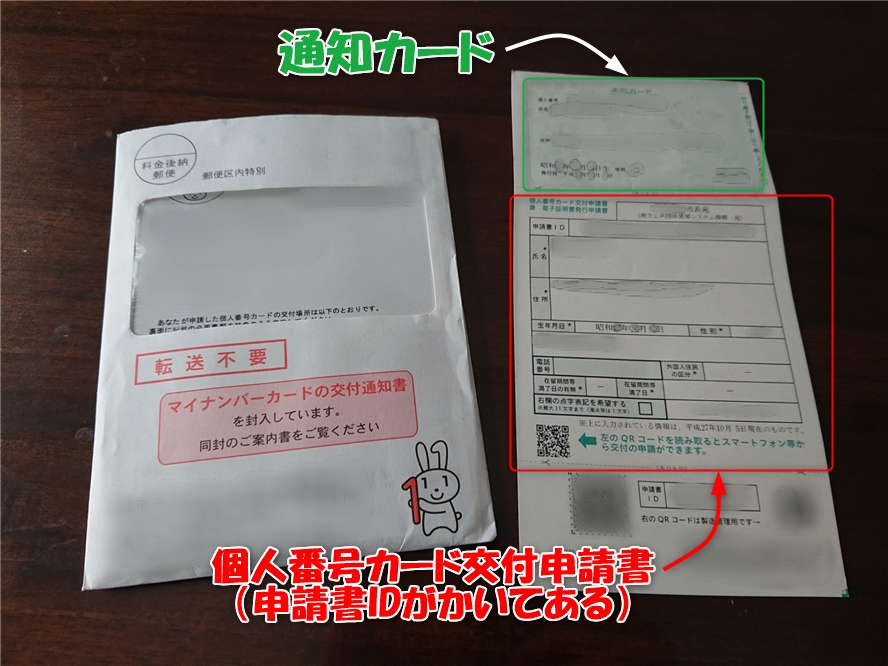

以前届いたマイナンバーカードの交付通知書の封筒をそのまま保管していれば、中に「通知カード」と「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」が入っているはず。

「申請書ID」はこの「個人番号カード交付申請書(以下略)」に載っています。

この交付申請書があれば、あとはカンタン。

裏面に必要事項を記入して送付するか、表面のQRコードを読み取って、スマホなどから申請できます。

私はなにを思ったか、この部分を紛失してしまったのですね…(-_-;)

そのあと3度の引っ越しがあったという苦しい言い訳…(ゴニョゴニョ)

私は人と接する時間をなるべく減らしたいので、窓口での手続きは受け取りのときだけの方法で申請することにしました。

個人番号がわからないときは役所へ

「マイナンバーカードの交付通知書」が入った封筒自体がどこにいったかわからない。覚えていない場合。

通知カードに書かれた「個人番号」も、交付申請書に書かれた「申請書ID」もわからないですよね。

通知カード自体は再発行できないので、マイナンバー(個人番号)を知りたいときは、

| マイナンバーカードを取得すること(今やろうとしてる)、 またはマイナンバーが記載された住民票の写し、もしくは住民票記載事項証明書を取得すること |

となっています。

ただ住民票を取りに役所に行くならもう、申請窓口でマイナンバーカードを作ってしまったほうが早いような。

マイナンバー申請窓口が混んでいたら、住民票で個人番号を確認して、自宅から申請というやり方もなくはないですが、、、

しかも、住民票の取得理由が「個人番号を知りたいから」で通るのかは不明です。

もっといい方法があるなら、べつに案内してほしいですけどね。(お金かかるし…)

ちなみに、通知カードを自宅で失くした場合は、住んでいる市区町村窓口へ知らせ、自宅以外で失くした場合は警察署に届け出をしましょう。

申請書IDがわからない

|

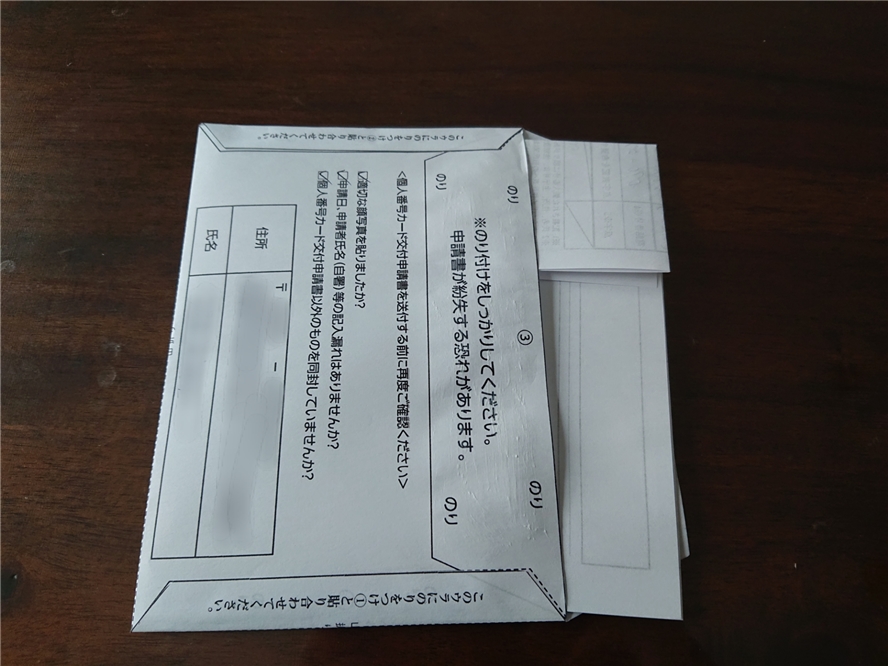

さて、ここからは、私がおこなった「交付申請書をどっかやった」ときのやり方をご紹介します(やっとか…!)

ただ、受け取り以外、家から出ずに申請するためにはプリンターが必要です。なければコンビニ印刷など使いましょう。

早い話、

「申請書ID」がわからなくても、「個人番号」がわかれば、郵送での手続きが可能です。

「申請書ID」がわからないとネットを使っての申請はできません。街の証明写真機の申請にも「交付申請書」にあるQRコードを使用します。

郵送って、スマホに慣れていると少し面倒かもですが、手続きは簡単なので以下の方法でやっていきましょう。

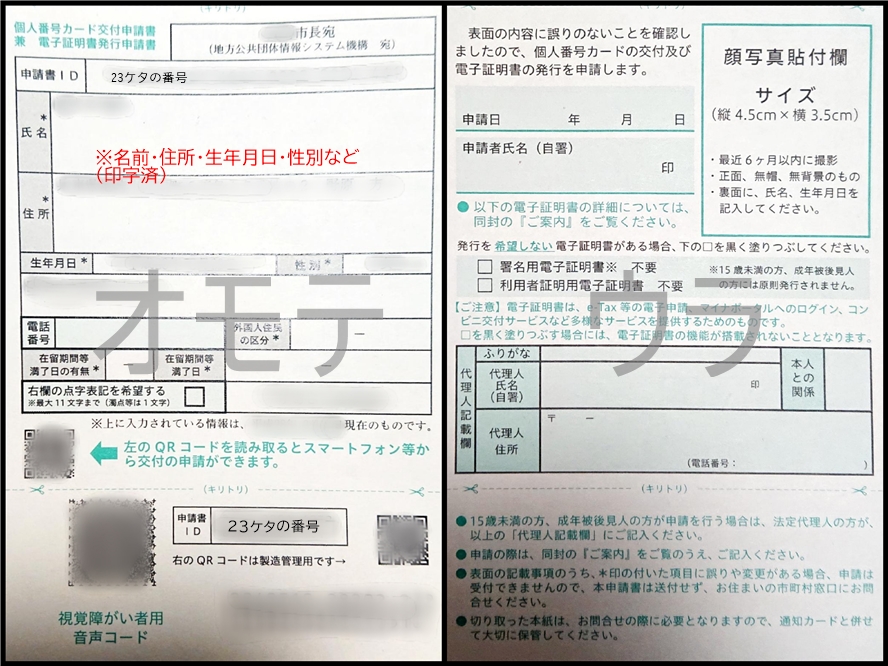

「個人番号カード交付申請書」兼「電子証明書発行/更新申請書」手書き用を印刷する

申請書の手書き用を印刷して、必要事項を記入します。

といっても、「個人番号」と、名前・住所・生年月日・性別など簡単なもので時間はかかりません。

電子証明書発行については、コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できるようになるので便利です。

しかも窓口より少し安くなってる。いらない場合のみ、チェックをつけましょう。

▽以下をプリントアウトします。(A4サイズ2枚)

個人番号カード申請書 手書き用PDF

引用:マイナンバーカード総合サイトより

4.5×3.5の写真がない場合

引用:GooglePlayより

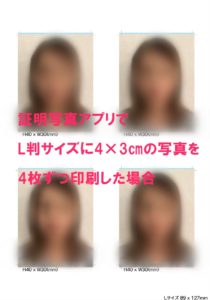

申請書には、マイナンバーカード用の写真を貼って送ります。

私はマイナンバー用の写真には、スマホで撮影したものを「証明写真アプリ」で加工して自宅のプリンタで印刷しました。

iPhoneの方は、App Storeに「履歴書カメラ」とか、いろいろな写真加工アプリがあるので、探してみてください。

専用アプリを使うと「4.5×3.5㎝」の大きさで印刷できるように簡単に設定ができて便利です。

私の場合はL判の大きさに4枚を印刷して、うち1枚を使用しました。(4枚も使わないのですが、用紙がもったいないので)

写真用紙は100均に売っているものでも大丈夫です。

ダイソーでL判(89×127mm)・光沢紙・インクジェットプリンタ用紙だと、40枚入り100円で売っています。

自宅にプリンタがない場合、コンビニでも200円程度で証明写真プリントができるそうですが、

証明写真アプリを使うことで、写真プリントL判1枚30~50円くらいで印刷できるので、こっちのほうが安いです。

|

これは別件で家族に証明写真用に頼まれて印刷したものです。 (マイナンバーのサイズとは違います) こんな風にスマホに保存され、そのまま印刷することができます。 |

写真撮影時の注意事項(マイナンバーカード総合サイト)もご覧ください。

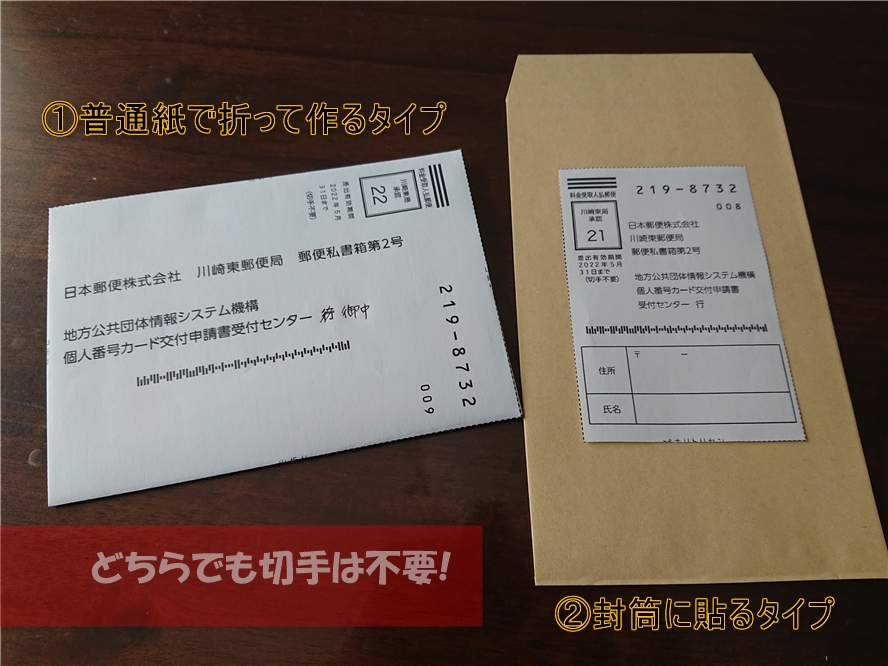

封筒を印刷して切手代不要

さて用紙に記入し、写真を貼り付けたら、あとは封筒に入れて送るだけ。

送る用の封筒のひな型も用意されているので、2022年5月31日まで(充分)無料で送ることができます。

▽以下をプリントアウトします。(A4サイズ2枚)

交付申請書 送付用封筒PDF

引用:マイナンバー総合サイトより

印刷した用紙自体が封筒になるタイプと、手持ちの封筒に貼り付けるタイプがあります。

私は思い切って「普通紙」(ようするにただのコピー用紙)に印刷して、それを折りたたんでのり付けし、送付しました。

A4用紙に印刷した「交付申請書」だと、ちょっと中途半端なサイズになり、変なところで折りたたむことになります。

私の場合はこれできちんと届けてもらえたので、自信を持ってこの封筒で送ってください。(もちろん郵便事故が0というわけではないですが…)

どれくらいで届く?

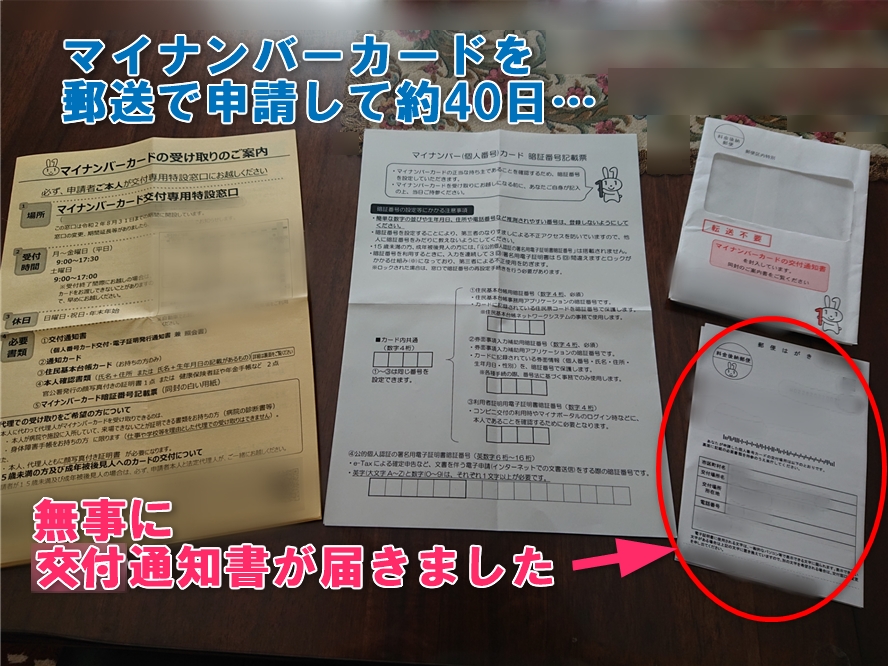

自分と家族(成人)と子ども(幼児)と3通を2020年6月25日に申請しました。

ただし、私「申請書ID」わからない組はその日にポスト投函。

家族1名とその子ども1名は、インターネットでの申請です。

インターネット申請も手伝ったのですが、ネットだと撮影した写真を添付するだけなので、本当に簡単でしたよ…トホホ。

結果的に、一番早く交付通知書が届いたのは子どもで7月24日(~約1ヶ月)。次に家族が届き7月31日。(~37日)

郵送で送った私といえば、8月5日に交付申請書が届きました。(~42日)

ネット申請でも1週間ほど到着にズレはありますが、ネットの方が少し早く到着するという結果でした。

ちなみに、今回私が送った「手書き用の交付申請書」も、私が失くした「交付申請書」も、どちらも送付先住所は同じでした。

申請書IDがわからないことで、手続きに時間がかかっていたらホント申し訳ないですね;

マイナンバーカード交付窓口での注意点

無事に「交付通知書」が届いたので、それを持って指定された市町村の交付窓口へ行きました。

窓口でやることは2つ。

本人確認と、暗証番号の設定です。通知カードや住民基本台帳カードは返却します。

待ち時間がなければ、それほど時間のかかる手続きにはなりません。

実際のところ、ほかに人がいなかったので20分程度でできました。

ただし、行ってみて、これは?? ということがあったので、以下にお伝えしておきます。

暗証番号など準備していこう

交付通知書の必要箇所に記入を済ませたら、暗証番号を最低ひとつは決めておきましょう。

① 住民基本台帳用

② 券面事項入力補助用

③ 利用者証明用電子証明書

①~③は同じ番号を設定できるので、一応は1つ考えればOKです。

私はどれがどれかわからなくなると思うので、すべて同じものにしました。

また子どもはいらないのですが、署名用電子証明書暗証番号(英数字混合のもの)も、考えておかないと焦ります。

注意!!子どもの本人確認書類も2ついる!

本人確認は、顔写真入りのもの1点、もしくは写真なしの証明書類2点で行います。

大人だと運転免許証1点、もしくは健康保険証と年金手帳などでもできますね。

運転免許証を自主返納した方なら、運転経歴証明書も使えます。

ただ小学生って、顔写真付きの学生証を持ってなくないですか?(私立はあるの?)

子どもは健康保険証だけでいけると思っていた友人が、2点目を忘れて二度手間になっていました。

基本的に「健康保険被保険者証」を提示するとして、

乳児なら母子手帳、幼児なら乳幼児医療費受給者証などとあわせて証明できますね。

小学生でも、こども医療受給資格証やゆうちょ銀行の貯金通帳(氏名・住所の記載があるもの)などなら提示しやすいでしょうか。

中学生以上になると学生証、それがなければ学校長が発行する卒業証書などでもできるようです。

なんにせよ、官公署の発行する顔写真付き証明書がないお子さんはとくに、2点の証明書類を忘れないようにしてくださいね。

ギリギリに行くと当日発行は厳しいことも

今は事前に予約制になっていたり、混雑状況がネットで見られたり、人数が多い日は、もう途中で締め切ってしまう日もあるようです。

私の場合、平日で、まだマイナポイントのCMも頻繁になる直前の受付でしたが、

まったく他の方がいない状態でも20分かかったので、窓口の閉まる時間30分前までには受付しておくことをおすすめします。

カードがスマホで読み取れるか確認してもらう

カードの発行のあと、時間に余裕があるなら、マンナポイントIDとの紐づけについて説明を受けておくのもいいでしょう。

なぜかというと…

スマホでマイナンバーカードの読み取りができないことが多々あるからです!!

私、家族6人のマイナンバーカードの読み取りをしましたが、機種によって読み取れるカード位置がビミョーにちがいます。

iPhone10sはまだ反応がよく、Android(Sony)は、位置さえわかればすぐに読み取りできたのですが、

私ともう一人の家族のマイナンバーカードは、手帳型ケースを外さなければ反応しませんでした。

別の家族のカードはケースを外さなくてもできたので、2枚分のカードは「読み取りがあまい」といわざるをえません。

しかもこの2枚は閉庁ギリギリに作ってもらった分なんですよね…

それが影響したのかはわかりませんが、読み取りができなければ再度窓口に行かなければいけません。

マイナンバーカードの読み取りができないトラブルは頻発しているようなので、それが窓口にいるうちにわかるのはメリットといえそうです。

帰ってからやること

さて、マイナンバーカードは無事に発行されましたが、せっかくなら先着順で利用できる「マイナポイント」も申し込んでおきましょう。

スマホの対応機種が限られてるところが気になりますが…

アプリをインストールして自身のマイナンバーカードを読み取り、窓口で設定した暗証番号を入力して、マイキーIDを取得します。

(アプリのいうとおりに進めると、あっという間にIDは取得できます)

文字にするとやることが多いように思いますが、やってみたら、他のアプリなどのログインと同じです。

マイキーIDを取得すれば、マイナポイントの予約は完了です。

予約後もアプリの案内にしたがって、ご自分が利用するキャッシュレス決済も登録をお忘れなく~!

キャッシュレス決済はどこがお得?

各社がさまざまな特典などを随時公開していますが、どれが一番お得なんだろうと思いますよね。

全国使えるお店がたくさんあり、お得なキャッシュレス決済先はPaypayの名前が挙がっていますが、私Paypay利用してないので…。

私の家族はそれぞれ「楽天カード」「イオンカード」「メルペイ」などを登録してました。

楽天やイオンはそれぞれに独自のポイント1000~2000ポイントを、別で付与してくれるそうなので、付与されたポイントも使える会社がいいですね。

まずは、自身が良く利用している決済先が登録できるか調べ、各社のお得なサービスも比べるといいですね。

【マイナンバーカードと「イオンカードWAON」を紐づけする方法を解説】はこちら

独自ポイントの付与方法は会社によって違うので、

● どこで使えるポイントか(使えるところが限定的だと大変)

● ポイント付与のタイミング(いつのまにか入っててそのまま忘れるとかよくある…)

● いつまでに使わなければいけないか(期間限定ポイントなど)

などなど、注意しておきたいですね。

マイナンバーカードのマイキーID取得方法

引用:総務省マンナポイント総合サイト

対象のキャッシュレス決済サービス一覧〈更新中〉

引用:総務省マイナポイント総合サイト

まとめ

いかがでしたか。

私の場合は、どうせ2万円の買い物をするならポイントでも5000円分返ってきたほうがいいかなーと思い、申請に至りました。

あと住民票、どこで必要になるかわからなかったりするので、コンビニで、しかもお安く発行できるのは便利だなーと。

また今後、国保など健康保険と統合するとか、スマホ一台は紐づけするとか、国はかなり力を入れていますね。

個人情報の管理についてなど、まだまだ情報漏洩がこわい部分もあるのですが、今後よりいっそうのセキュリティもこれから期待してます。

【コンビニで一括コピーされる方用まとめ】

個人番号カード申請書 手書き用PDF

+写真アプリで作成した画像データ

※郵送による申請方法について

「マイナンバーカード 総合サイト」

コメント